夏休み、小学生の子供を持つ多くの保護者が頭を悩ませるのがそう、「自由研究」だ。もちろん子供が主体的に取り組めるテーマを見つけることができれば、知的好奇心が育つ学びになるのだが、現実はそうスムーズにはいかない。頭ごなしに「やりなさい」と叱るのではなく、親子で一緒になって楽しめる研究を見つけることが成功の秘訣(ひけつ)だそうだが、保護者として、どうサポートすればいいのだろうか。

兄弟げんかも題材?

まずは、優秀作といわれるものは、どんなものか研究してみよう。

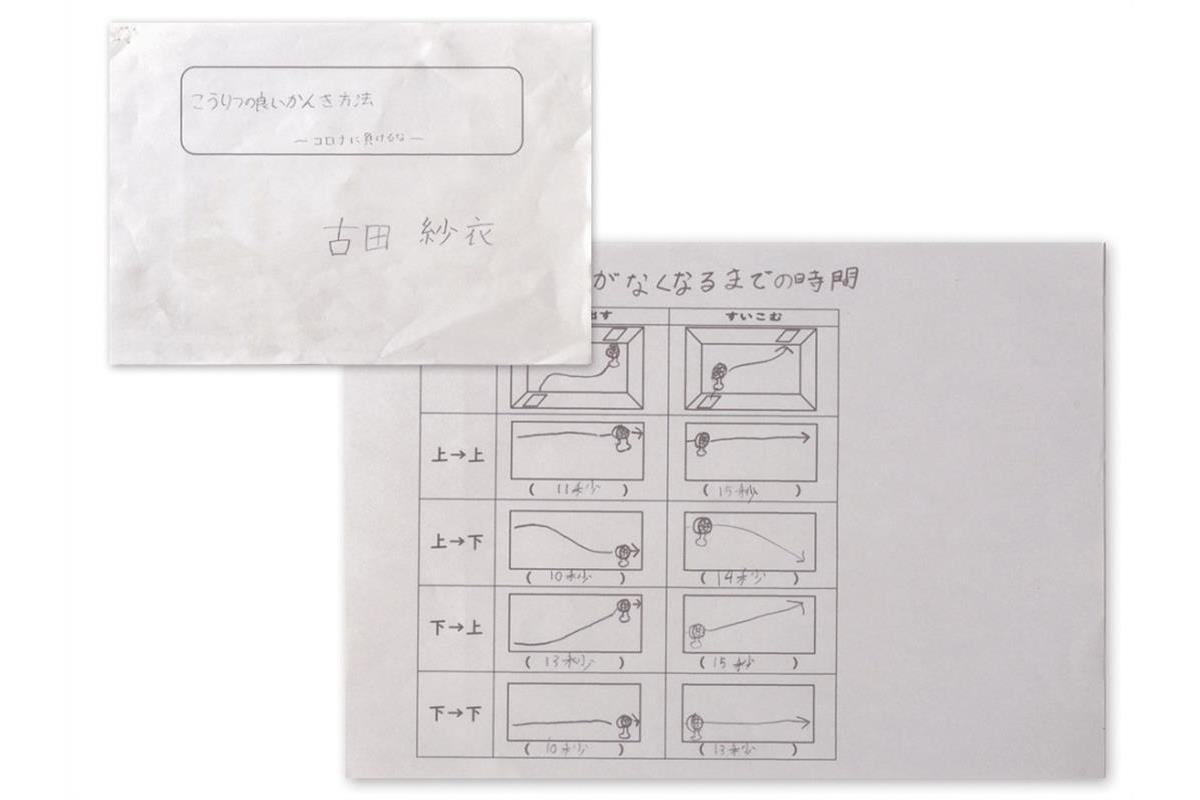

全国小学生『未来』をつくるコンクール(ベネッセ教育総合研究所主催)で、昨年の4年生大賞に選ばれた岡山県の古田紗衣さんの「こうりつの良いかんき方法~コロナに負けるな~」は、いつもとは違うコロナ下の教室で見つけた身近な疑問が自由研究の題材になった。

「窓を開けて換気をしながら教室の空調を使ってもあまり涼しくならない」ということに気づいたことが研究の出発点になったという。

教室に見立てた6カ所の開口部(窓)を設けたプラケースに煙を流し込み、どの窓を開ければ一番早く煙が流れ出るか実験。結果をもとに仮説を立て、教室でも検証し、対角線上の窓を開ければ室温をあまり下げずに速やかに換気が行えると結論付けた。

また、一昨年の3年生大賞に選ばれた千葉県の大隈光一朗さんの「仲良し兄弟の作り方~兄弟ゲンカはなぜおきる?~」は、「人間関係という着眼点がユニーク」と評価された。

けんかが多い4人兄弟の大隈さんならではの悩みを端緒に、100日間記録を取り、けんかの主因が「(おもちゃなどの)取り合い」や「順番争い」だと分析。解決方法もまとめ、仲良くするにはどうすればいいかを考えた。

親世代とのちがいは

受賞した両作品とも丁寧な検証が光る完成度の高い作品だが、共通点は日常で感じたちょっとした「困り事」がきっかけだということ。コンクール責任者の黒瀬裕之さんは「なぜこのテーマを研究しようと思ったのか。日々の疑問、解決したいことであれば研究に説得力が増し、おのずと子供が主役の研究になる」と説明する。

コンクールは今年で18回目。親世代と今の子供ではテーマ選びも違うのだろうか。黒瀬さんは「近年はSDGs(持続可能な開発目標)について学ぶ学校が増えている。新型コロナも相まって身の回りの環境について意識の高まりを感じる」とみている。

研究結果のまとめ方もパワーポイントを使ったり、プログラミングを検証方法に選んだりとデジタルネイティブならではの工夫も。動画投稿サイト「ユーチューブ」の動画風に研究内容をまとめる子もいたそうで、「現代の子供の方がテーマに広がりがあり、見せ方がうまいかもしれません」(黒瀬さん)。