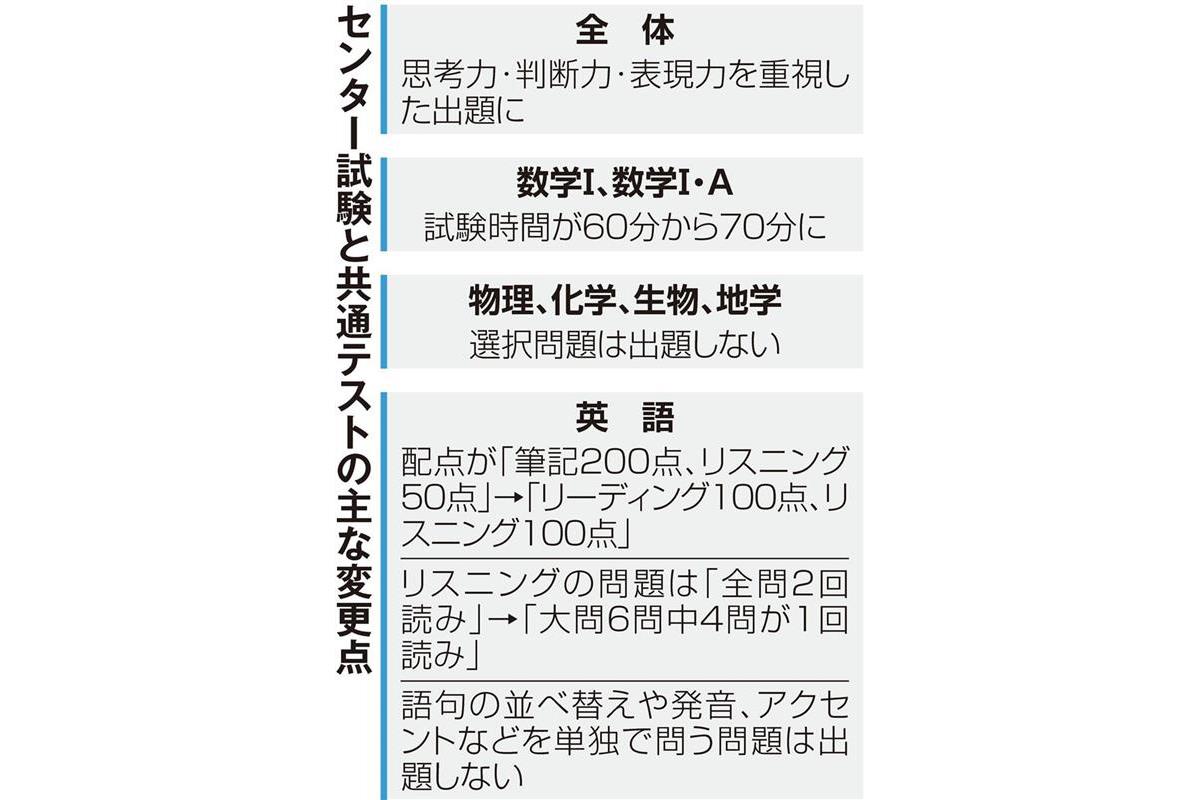

前身の大学入試センター試験から衣替えした大学入学共通テストでは「思考力・判断力・表現力」を重視するといった出題傾向の変化が主な変更点となる。また、英語のようにリスニング(聞く)の配点が倍増するなど、構成が大きく変わった科目もあるため、受験生は注意が必要だ。

今回の共通テストをめぐっては、改革の目玉だった英語民間検定試験と、国語・数学の記述式問題の導入が一昨年に相次いで見送られ、予定されていたような大きな変更はなくなった。

ただ、学習指導要領で定められた思考力・判断力・表現力を重視する出題スタイルへの変更は維持された。日常で実際に起こる場面を想定した問題や、複数の資料やデータを読み解く問題も出される見込みだ。

新たに「実用的な文章」から出題される可能性がある国語の現代文は、これまでに実施された共通テストの試行調査で、生徒会の部活動規約や著作権法の条文を題材にした問題が出された。同様に本番でも従来の評論や小説などと異なる問題が出る可能性がある。

英語は配点の構成が変わった。センター試験が筆記200点、リスニング50点の250点満点だったのが、リーディング(読む)100点、リスニング100点の200点満点となった。合否判定での配点比率は各大学で設定するが、「聞く力」の重要性は格段に増している。さらにセンター試験のリスニングは全ての問題文が2回読まれていたが、1回しか読まれない問題も登場するため難易度は上がる。一方、語句の並べ替えや発音、アクセントなどを単独で問う問題は出題されない。

数学Iと数学I・Aの試験時間は、センター試験より10分長い70分。記述式問題の導入方針に合わせて伸ばされ、導入が見送られた後も10分伸びたまま据え置かれた。