会話の内容や表情を人工知能(AI)が分析し、認知症の兆候や症状の早期検知を目指す研究が慶応大や順天堂大をはじめ各地の大学で進んでいる。認知症の疑いが早く分かれば、発症や進行を遅らせることができる。2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるといわれ、AIの予測が予防や治療に結び付くかどうか注目される。

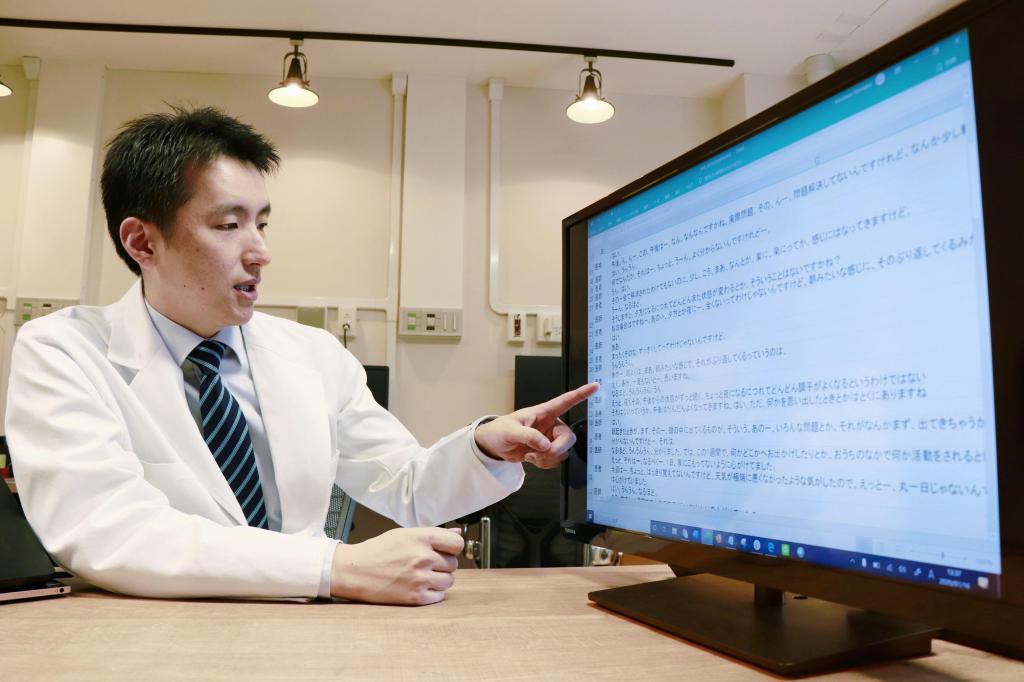

慶応大医学部の岸本泰士郎専任講師(精神科)らの研究チームは、AIを活用し、一定の精度で健常者と認知症患者を区別できるシステムを開発した。問診での患者との会話約300例を文字で記録し、自然言語処理という手法でAIに学習させた。

「あのことは、えーと、そういえば、まあ楽しかったですね」。認知症患者は指示代名詞が多く、同じ言葉が反復されるといった多くの特徴がある。約10分の問診時の会話データから認知症の可能性が分かるという。

これまでは人の名前を思い出せない、同じ話ばかりするといった予兆があっても明確に判断することができなかった。岸本講師は「会話から症状の特徴を数値化し、認知症リスクを提示できるようになった」と話す。

AIと会話して表情から病気を予測する研究も行われている。順天堂大は、北海道や長野、沖縄県などに住むアルツハイマー患者20人に、IBMのAIシステム「ワトソン」と映像を通じて会話してもらった。AIが患者の表情から笑顔を100点満点で点数化し、音声データも収集して声の調子や音量なども分析した。

今後は患者を追跡調査し、認知症になる人との相関関係を発見しようとしている。大山彦光准教授(脳神経内科)は「問診には長い時間が必要だが、初期判断の支援をAIがオンラインでできるようになれば、多くの患者を診察できる」と話す。数年かけて実用化を目指す考えだ。

他にも全国各地で、AIを活用し認知症の初期症状を見つける試みが行われている。長崎大大学院の研究グループは、冷蔵庫や薬箱に付けた小型センサーやロボットを通じて高齢者の日常生活を記録し、AIに分析させて認知症の兆しを見つけるシステムを開発した。

厚生労働省の推計によると、65歳以上の認知症患者数は12年の462万人から25年には約1.5倍の約700万人に増えると予想する。これまで認知症の判別は医師の問診だけが頼りだった。政府は昨年6月に決定した認知症施策推進大綱で予防重視を掲げており、兆候の早期発見、早期対応で発症を遅らせる施策を進める考えだ。